外师造化中得心源——张璪的艺术创作理论解析

在中华艺术史上,唐代画家张璪提出的“外师造化,中得心源”理论,不仅对绘画艺术产生了深远影响,更是中国美学史上的一座里程碑。本文将深入探讨这一理论的内涵及其在艺术创作中的重要性。

一、张璪其人其事

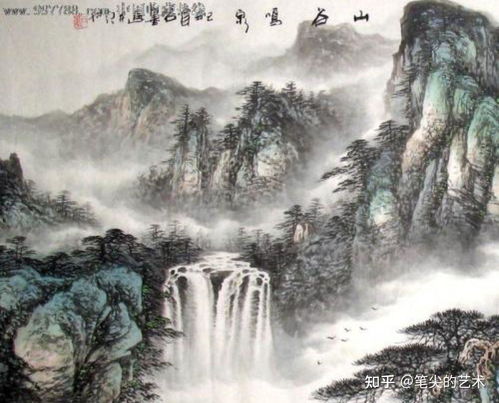

张璪,字文通,吴郡(今江苏苏州)人,唐代著名画家。他的绘画作品以山水、树石见长,尤其擅长山水画。张璪与王维、王缙等文人画家交往密切,其艺术成就得到了当时社会的广泛认可。

二、外师造化,中得心源的理论内涵

“外师造化,中得心源”这一理论,概括了张璪对艺术创作的深刻理解。其中,“外师造化”强调艺术家应当师法自然,从大自然中汲取灵感;“中得心源”则强调艺术家内心的感悟和情感在创作过程中的重要性。

三、外师造化的实践意义

“外师造化”要求艺术家深入自然,观察自然之美,从中汲取灵感。这种实践不仅有助于艺术家提高绘画技巧,更能使作品具有浓郁的自然气息。例如,张璪的山水画作品,就充分展现了其对自然景观的深刻理解和把握。

四、中得心源的情感表达

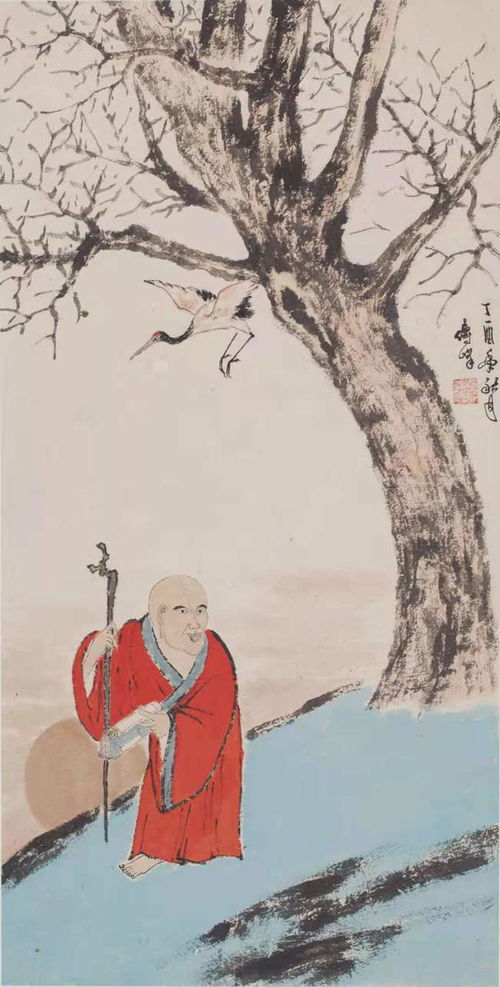

“中得心源”强调艺术家内心的感悟和情感在创作过程中的重要性。艺术家在创作过程中,将自己的情感融入作品,使作品具有强烈的感染力。这种情感表达不仅使作品更具生命力,也使观众能够更好地与作品产生共鸣。

五、外师造化与中得心源的统一

张璪的“外师造化,中得心源”理论,强调艺术家在师法自然的同时,要注重内心的感悟和情感表达。这种统一不仅使作品具有自然之美,也具有人文精神。这种统一是艺术创作中不可或缺的要素。

六、外师造化中得心源的理论价值

张璪的“外师造化,中得心源”理论,不仅对绘画艺术产生了深远影响,也为其他艺术门类提供了理论指导。这一理论强调艺术家要关注自然、关注内心,使艺术创作更具深度和广度。

张璪的“外师造化,中得心源”理论,是中国艺术史上的一颗璀璨明珠。这一理论不仅对艺术创作具有指导意义,也为后人提供了丰富的精神财富。在当今社会,我们仍需传承和发扬这一理论,使艺术创作更加繁荣昌盛。